污水色度去除中脱色剂的物理化学作用机制解析

时间:2025-08-06 16:40:32

来源:

浏览|:137次

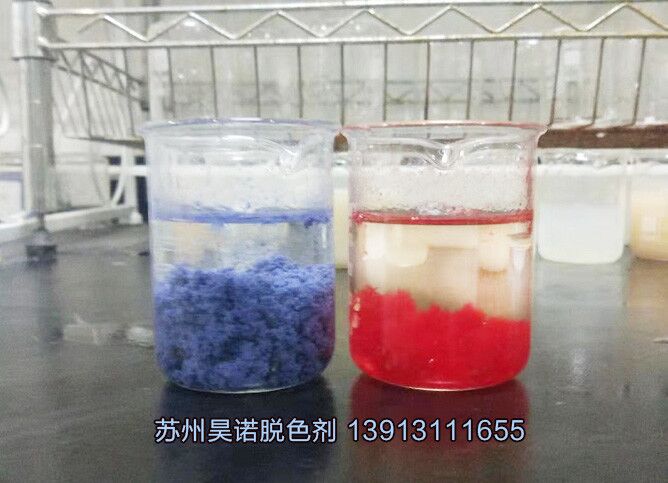

在水处理行业,色度问题往往与水中的有机污染物、胶体颗粒及金属离子密切相关。这些物质通过溶解、悬浮或络合等形式存在于水体中,使水呈现出黄、红、棕等不同颜色。脱色剂作为针对性处理药剂,通过多种作用机制破坏显色物质的稳定性,实现水体脱色净化。

显色物质的特性与脱色难点

水中的显色物质可分为有机与无机两大类。有机显色物质多来源于工业废水,如印染行业的染料分子、造纸行业的木质素衍生物等,这类物质分子结构中含有共轭双键,能吸收特定波长的光线形成颜色。部分有机染料具有良好的水溶性和化学稳定性,在水中不易被微生物降解,常规过滤难以去除。

无机显色物质主要包括铁、锰等金属离子,以及它们与有机物形成的络合物。铁离子在水中易形成氢氧化铁胶体,使水呈现黄褐色;锰离子则会使水带有浅红色。这些金属离子若与腐殖酸等有机物结合,形成的络合物更稳定,传统混凝方法难以彻底脱色。

水体中的胶体颗粒对显色物质有很强的吸附作用,形成 “胶体 - 显色物质” 复合体。这类复合体表面带有电荷,通过静电斥力保持分散状态,不仅增加了脱色难度,还可能导致后续处理工艺中的膜污染或管道堵塞。

脱色剂的类型与作用机制

混凝型脱色剂通过电荷中和与吸附架桥作用实现脱色。其主要成分为铁盐、铝盐或高分子聚合物,在水中溶解后释放出带电离子,与显色物质表面的相反电荷发生中和,降低胶体颗粒的稳定性。同时,脱色剂分子链上的活性基团可吸附多个显色颗粒,形成较大的絮体,通过沉淀或气浮分离去除。对于染料废水,混凝型脱色剂能有效捕捉分散的染料分子,尤其对疏水性染料的脱色效果显著。

氧化型脱色剂依靠强氧化性破坏显色物质的分子结构。这类药剂包括臭氧、过氧化氢及次氯酸盐等,通过产生羟基自由基等活性物质,断裂有机显色分子中的共轭双键,使发色基团失去显色能力。氧化型脱色剂对水溶性染料、酚类等有机显色物质的处理效果突出,在脱色的同时还能降解部分有机物,降低水体的 COD 值。

吸附型脱色剂利用多孔结构的吸附性能去除显色物质。活性炭、硅藻土及分子筛是常见的吸附型脱色剂,其内部丰富的孔隙结构提供了巨大的比表面积,通过范德华力或氢键作用将显色分子牢牢吸附在表面。这类脱色剂对低浓度的显色物质去除效率高,尤其适用于处理含有机色素的饮用水或精细化工废水。

离子交换型脱色剂通过离子交换反应置换显色物质中的离子。其结构中含有可交换的阳离子或阴离子,能与水中带相反电荷的显色离子发生交换,如去除铬酸盐等无机显色离子。离子交换型脱色剂可再生重复使用,适合处理含特定离子的工业废水,但对有机显色物质的处理效果有限。

不同水体中的应用适配性

印染废水成分复杂,含有多种结构的染料,需根据染料类型选择脱色剂。对于酸性染料等阴离子染料,阳离子混凝剂可通过电荷中和快速脱色;分散染料等疏水性染料则更适合采用吸附型脱色剂;而对于难以降解的偶氮染料,往往需要氧化型脱色剂与混凝剂联合使用,先破坏染料分子结构,再通过混凝去除分解产物。

造纸废水的色度主要来源于木质素及其衍生物,这类物质呈胶体状态且带有负电荷。采用阳离子高分子脱色剂可通过吸附架桥作用将木质素胶体凝聚,同时配合少量氧化剂破坏发色基团,提升脱色效果。处理过程中需注意控制 pH 值,避免酸性过强导致脱色剂失效。

电镀废水中的色度多由重金属离子与氰化物形成的络合物引起。此时需选用能与重金属离子形成更稳定络合物的脱色剂,通过置换反应打破原有显色络合物,同时去除重金属离子。这类处理往往需要分步进行,先破坏络合结构,再进行混凝分离。

应用过程中的关键影响因素

水体的 pH 值对脱色剂效果影响显著。混凝型脱色剂在中性至弱碱性条件下更易形成氢氧化物胶体,发挥吸附作用;氧化型脱色剂在酸性条件下氧化性更强,适合处理酸性显色废水;而吸附型脱色剂的吸附性能受 pH 值影响较小,但酸碱度可能破坏其孔隙结构。

反应时间与搅拌强度需合理控制。混凝型脱色剂需要一定时间完成电荷中和与絮体生长,搅拌过强会打碎絮体,过弱则混合不均;氧化型脱色剂的反应速率较快,需保证充分接触时间;吸附型脱色剂则需要较长的接触时间,确保显色物质被充分吸附。

共存物质可能干扰脱色效果。水中的高浓度盐分会影响混凝剂的电离,降低电荷中和能力;还原性物质会消耗氧化型脱色剂,降低其氧化效率;而大分子有机物可能占据吸附剂的孔隙,导致吸附容量下降。在实际应用中,需根据水质成分提前进行预处理,消除干扰因素。

水处理脱色剂的应用原理,本质上是通过物理、化学或物理化学作用,破坏显色物质的稳定性或去除显色物质。不同类型的脱色剂各有其适用范围和作用特点,在实际应用中需结合水体特性、显色物质类型及处理目标,选择合适的脱色剂与工艺组合,才能实现有效、经济的脱色效果,为后续水处理工艺或水体排放创造有利条件。