净水剂在泥浆污水处理中的应用实践与工艺要点

时间:2025-11-13 16:46:10

来源:

浏览|:109次

在建筑施工、矿山开采、河道清淤等工业与工程行业,泥浆污水的产生较为普遍。这类污水中含有大量悬浮泥浆颗粒、胶体物质及部分可溶性污染物,若直接排放,不仅会堵塞市政管网、污染水体环境,还可能破坏土壤结构,引发一系列生态问题。净水剂作为处理泥浆污水的核心药剂,其科学选用与规范应用,是实现泥浆污水有效净化、推动水资源循环利用的关键。结合长期实践经验,现就净水剂在泥浆污水处理中的应用要点展开分析。

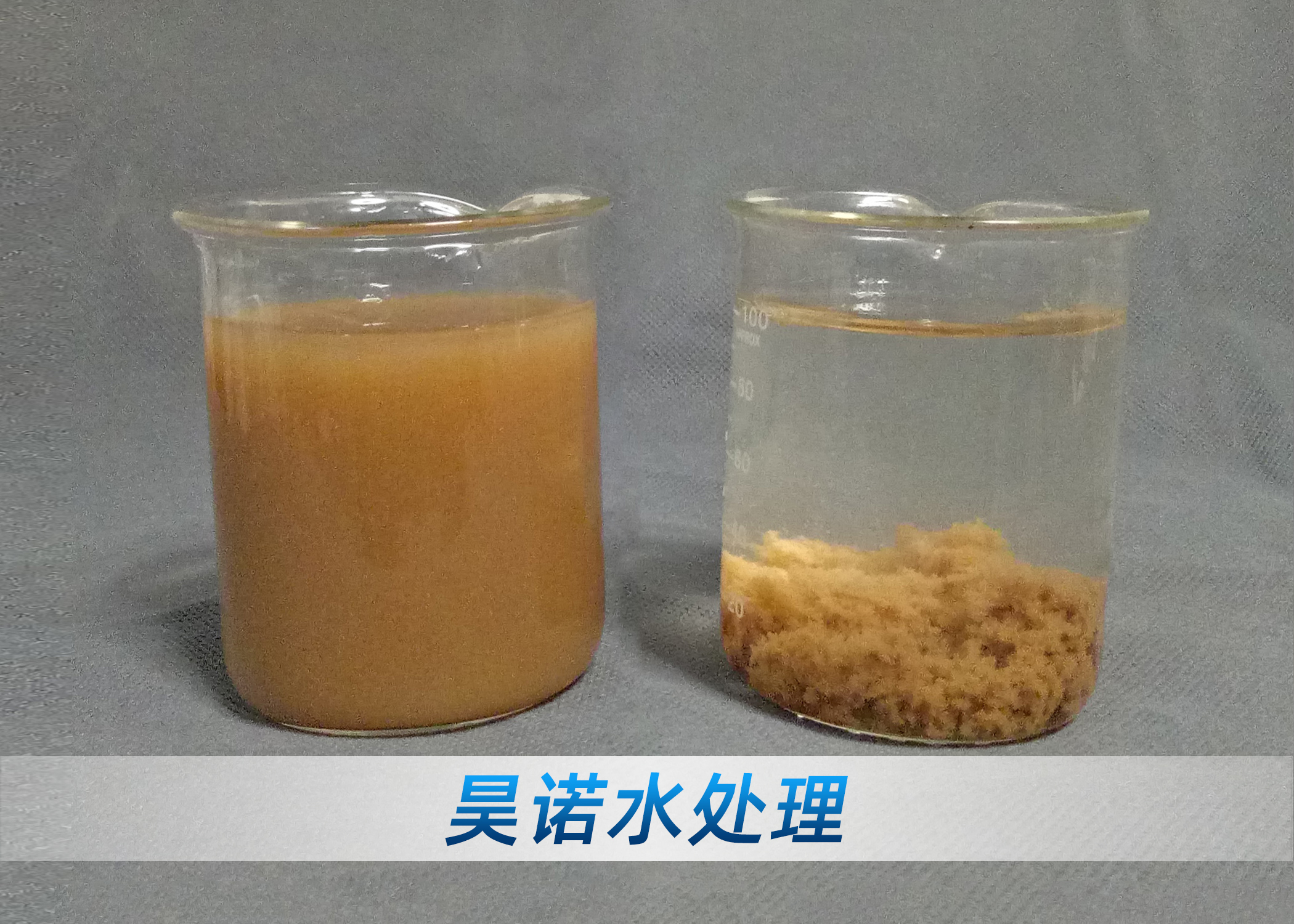

明确净水剂的作用机理与类型适配性,是确保处理效果的基础。泥浆污水中的悬浮颗粒与胶体物质,因表面带有电荷而呈现稳定分散状态,难以自然沉降。净水剂通过电荷中和、吸附架桥、网捕卷扫等作用,打破这种稳定状态:一方面,带有相反电荷的净水剂成分可快速吸附颗粒表面电荷,使其失去斥力而凝聚;另一方面,净水剂分子链能将微小凝聚颗粒连接成体积更大、密度更高的絮团,通过沉淀或过滤实现固液分离。

不同类型的净水剂适用于特性各异的泥浆污水。例如,无机净水剂对高浓度、高浊度的泥浆污水适应性较强,能快速完成电荷中和与初步凝聚;有机高分子净水剂则凭借更长的分子链,在架桥吸附方面表现更优,适合对絮体强度与沉降速度有较高要求的场景;而复合净水剂通过多种成分协同作用,可应对成分复杂、波动较大的泥浆污水,兼顾处理效率与稳定性。因此,在选用净水剂前,需先分析泥浆污水的浊度、pH 值、颗粒粒径分布及污染物类型,明确核心处理需求,再选择适配的净水剂类型,避免因药剂与污水特性不匹配导致处理效果不佳或药剂浪费。

把控净水剂的投加工艺与反应条件,是提升处理效率的核心。投加顺序与方式直接影响净水剂的作用效果,若处理流程中需搭配多种药剂,需遵循 “先无机、后有机”“先中和、后絮凝” 的原则,确保每种药剂充分发挥作用。投加过程中,需采用均匀滴加或雾化投加的方式,避免药剂局部浓度过高形成团块状沉淀,同时配合适度搅拌,促进药剂与泥浆污水充分混合 —— 搅拌强度过弱会导致混合不均,影响凝聚效果;搅拌强度过强则可能打碎已形成的絮团,反而降低沉降效率。

反应条件的调控同样关键。pH 值会影响净水剂的电离程度与活性,例如无机净水剂在酸性或碱性条件下的作用效果差异显著,需根据所选药剂的特性,通过投加酸碱调节剂将污水 pH 值控制在适宜反应区间。温度也会对净水剂的反应速率产生影响,低温环境下净水剂分子活性降低,反应速度减慢,可通过适当升温或选用低温适应性更强的净水剂来保障处理效率。此外,反应时间需合理把控,既要确保净水剂与污水充分反应形成稳定絮团,又要避免反应时间过长导致絮团老化、密度降低,影响后续分离效果。

重视处理效果监测与工艺优化,是实现长期稳定运行的保障。泥浆污水处理过程中,需定期监测处理后出水的浊度、悬浮物含量、COD 等指标,判断是否满足回用或标准。若发现出水浊度升高、悬浮物含量标,需及时排查原因:可能是净水剂投加量不足导致凝聚不彻底,也可能是反应条件波动(如 pH 值偏移、搅拌参数不当)影响了絮体形成,还可能是泥浆污水特性发生变化需调整药剂类型。

同时,应建立完善的运行记录制度,详细记录每次处理的净水剂类型、投加量、反应条件及处理效果,通过长期数据积累分析不同因素对处理效果的影响,逐步优化工艺参数。例如,根据污水浊度波动规律调整净水剂投加量,避免过量投加;结合季节温度变化优化搅拌时间与强度,提升处理稳定性。此外,还可通过小试实验持续测试新型净水剂或调整药剂复配比例,探索更有效、更经济的处理方案,推动泥浆污水处理工艺不断升级。

总之,净水剂在泥浆污水处理中的应用是一项系统性工作,需从污水特性分析、药剂选型、工艺把控到效果监测形成完整闭环。只有充分掌握净水剂的作用机理,准确匹配污水特性,科学调控处理工艺,才能发挥净水剂的作用,实现泥浆污水的有效净化与资源化利用,为工程建设与工业生产的可持续发展提供有力支撑。