絮凝剂水处理药剂的作用与用量调控

时间:2025-08-01 16:46:23

来源:

浏览|:144次

在水环境污染治理与水资源循环利用中,水处理药剂扮演着不可替代的角色。这些化学或生物制剂通过特定的作用机理,针对水中的污染物进行定向处理,既能降低水体中的悬浮物含量,又能改善水质指标以满足回用或排放要求。而药剂用量的合理调控,则是确保处理效果、降低成本并避免二次污染的关键环节。

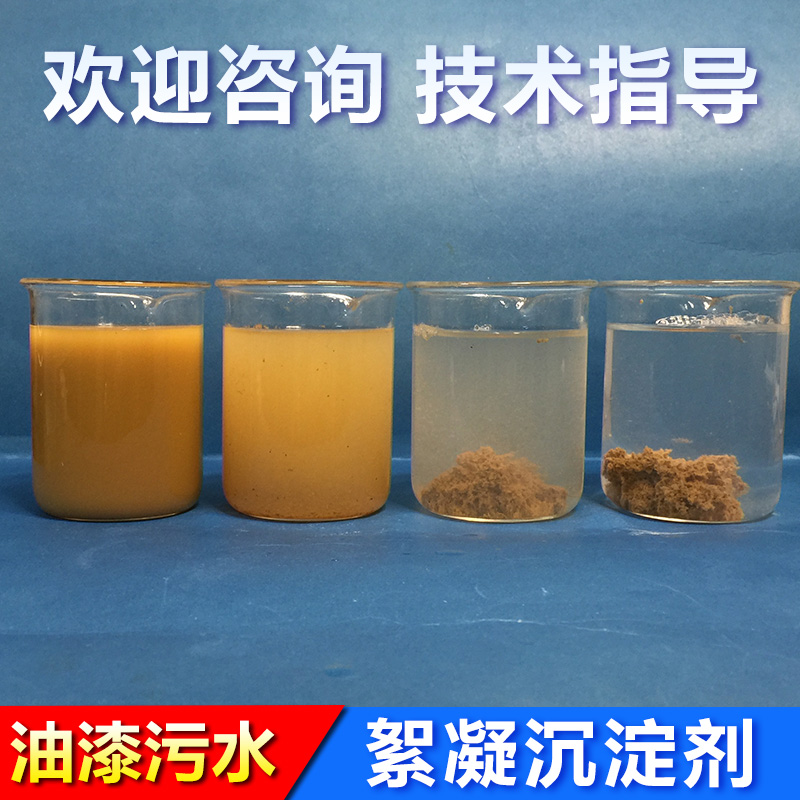

水处理药剂的作用因种类不同而呈现显著差异。絮凝剂是应用广泛的药剂之一,其核心作用是促使水中的悬浮颗粒、胶体物质聚集形成较大絮体。这类药剂通过电荷中和作用,消除胶体颗粒表面的电性排斥力,同时借助分子链的吸附架桥效应,将分散的微小颗粒连接成易于沉降或过滤的团块,从而实现固液分离。在工业废水处理中,絮凝剂能有效去除水中的泥沙、金属氧化物、有机碎屑等杂质,显著降低水体的浊度。

混凝剂与絮凝剂常配合使用,其作用更侧重于破坏胶体的稳定性。通过向水中投加混凝剂,可改变胶体颗粒的表面特性,使原本稳定分散的颗粒失去动力稳定性,为后续的絮凝过程创造条件。

水处理药剂的用量并非固定值,而是需要根据水质特性、处理目标和工艺条件进行动态调整。水中污染物的种类和浓度是影响用量的首要因素。当水体中悬浮颗粒含量较高时,絮凝剂的用量需相应增加以确保充分接触;若水中存在较多干扰物质,如高浓度的盐类,可能需要提高混凝剂的投加量以抵消其对胶体稳定性的影响。

处理工艺的差异也会导致用量变化。采用沉淀工艺时,为使絮体快速沉降,药剂用量需保证形成足够密度的絮团;而采用气浮工艺时,药剂用量则需适配气泡的吸附能力,避免絮体过大难以被气泡携带上浮。此外,水温、pH 值等环境因素也会影响药剂的活性,例如低温环境下絮凝剂的反应速率下降,可能需要适当增加用量以维持处理效果。

药剂的投加方式同样会影响实际用量。若药剂通过管道直接投加且混合不充分,部分药剂可能未参与反应,导致实际用量偏高;而采用多点投加、分步反应的方式,可提高药剂的利用率,在相同处理效果下减少总用量。同时,不同药剂的复配使用也可能产生协同效应,通过优化配比可降低单一药剂的用量,例如将絮凝剂与助凝剂配合使用,既能强化絮凝效果,又能减少主药剂的消耗。

合理控制药剂用量还需兼顾经济性。用量不足会导致处理效果不达预期,污染物无法彻底去除;用量过多则不仅增加处理成本,还可能使水中残留过量药剂,对后续的生化处理单元产生抑制作用,或导致出水的化学指标标。因此,在实际应用中,需通过小试确定药剂的合适投加范围,并结合现场水质的实时监测数据进行动态调整,以实现处理效果、成本要求的平衡。

随着水处理技术的不断发展,新型有效药剂的研制与应用为用量调控提供了更多可能。这些药剂通过优化分子结构或复合配方,在提高作用效率的同时降低单位处理量的药剂消耗,为水资源的可持续利用提供了有力支持。