工业污水处理中絮凝剂先加聚合氯化铝的深层逻辑

时间:2025-07-11 16:27:59

来源:

浏览|:192次

在工业污水处理的絮凝工艺中,“先加聚合氯化铝(PAC)” 是行业内广泛遵循的操作规范。这流程并非随意设定,而是由聚合氯化铝的化学特性、作用机制以及工业污水的复杂成分共同决定的。深入理解这一环节的科学原理,能帮助我们更好地把握絮凝工艺的核心逻辑,提升污水处理效率。

聚合氯化铝的结构特性使其成为絮凝初期的理想选择。作为一种无机高分子絮凝剂,PAC 由多核羟基配合物组成,在水中能解离出大量带正电荷的铝离子基团。工业污水中的污染物大多以胶体颗粒形式存在,这些颗粒因表面吸附水中的阴离子而带有负电荷,彼此之间存在静电排斥力,难以自然聚集。PAC 的正电荷基团能快速与胶体颗粒的负电荷结合,通过电荷中和作用消除颗粒间的排斥力,为后续的絮凝反应奠定基础。这种电荷中和能力是许多有机絮凝剂所不具备的,也正是 PAC 作为水处理药剂的优势。

从絮凝反应的阶段特性来看,PAC 的作用契合了初级絮凝的需求。絮凝过程通常分为凝聚、絮凝、沉降三个阶段。在凝聚阶段,需要通过药剂作用使微小胶体颗粒失去稳定性,形成微米级的 “微絮体”。PAC 在水中溶解后,会迅速扩散并与胶体颗粒发生吸附反应,其水解产生的羟基桥联结构能将多个胶体颗粒 “捆绑” 在一起,形成结构疏松但分布均匀的微絮体。这些微絮体虽然体积较小,但为后续高分子絮凝剂的 “桥联” 作用提供了充足的附着点。若跳过 PAC 直接使用高分子絮凝剂,由于胶体颗粒仍处于稳定分散状态,高分子链难以有效捕捉颗粒,反而可能因浓度过高形成 “胶体保护”,阻碍絮凝反应进行。

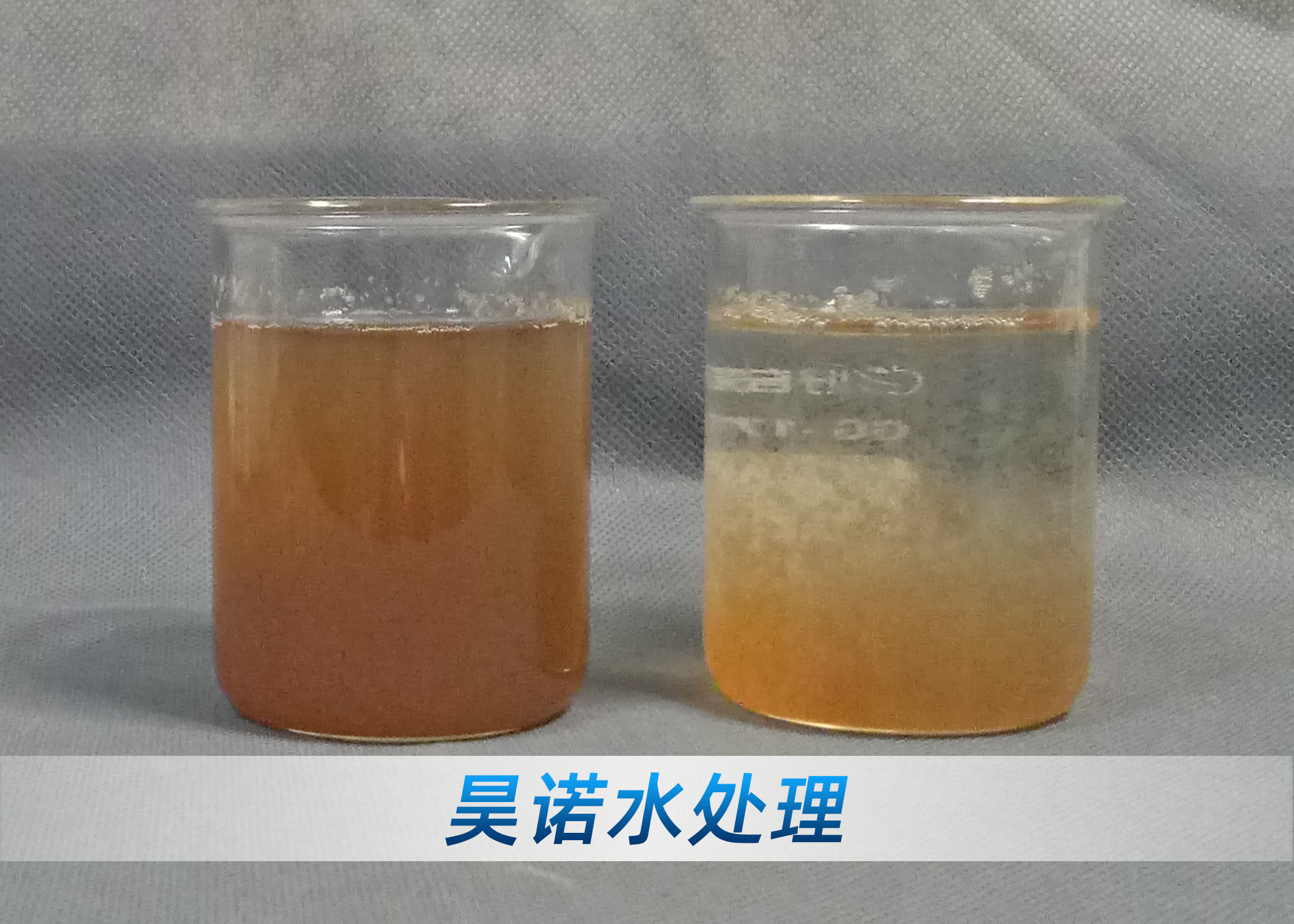

工业污水的复杂性进一步凸显了 PAC 先加的必要性。不同行业的工业污水成分差异巨大,如印染废水含大量染料胶体,造纸废水富含纤维杂质,化工废水则可能含有各类有机污染物。这些污水中的胶体颗粒不仅带电性复杂,还可能包裹着细微的悬浮物。PAC 凭借其广谱的适应性,能在较宽的 pH 值范围内发挥作用,无论面对酸性还是碱性污水,都能有效完成电荷中和。例如,在处理含油工业废水时,PAC 能先中和油滴表面的负电荷,使油滴摆脱稳定状态,为后续聚丙烯酰胺(PAM)的桥联絮凝创造条件。若颠倒投加顺序,高分子絮凝剂先与水混合后,可能因无法接触到稳定的胶体颗粒而失去作用,导致絮凝效果大幅下降。

从工艺效率与成本控制的角度看,先加 PAC 能显著提升整体处理效能。PAC 形成的微絮体结构疏松,具有较大的比表面积,能为后续加入的高分子絮凝剂提供更多吸附位点。当高分子絮凝剂(如 PAM)投入后,其长链分子可通过 “桥联” 作用将多个微絮体连接起来,形成更大、更紧密的絮体,加速沉降分离。这种 “先无机后有机” 的组合模式,能在减少药剂总投加量的同时,提高絮体的沉降速度。数据显示,采用 PAC 先行的工艺,较颠倒顺序或单一使用有机絮凝剂,絮凝时间可缩短,污泥含水率降低更多,大幅降低了后续脱水处理的能耗。

在实际应用中,PAC 的先行投加还能降低水质波动对处理效果的影响。工业污水的水质往往随生产工艺波动,如 pH 值、污染物浓度的突然变化。PAC 对水质波动的适应性较强,即使在水质偏离理想处理范围时,仍能发挥一定的电荷中和作用,维持絮凝系统的稳定性。而若先投加有机絮凝剂,其作用效果对水质条件更为敏感,一旦水质波动,容易出现絮体松散、沉降缓慢等问题,增加工艺调控难度。

综上所述,工业污水处理中先加聚合氯化铝,是由其电荷中和能力、初级絮凝效率、水质适应性等特性决定的科学选择。这流程通过准确匹配絮凝反应的阶段需求,为后续处理创造了有利条件,实现了处理效率提升与成本优化的双重目标。在工业污水处理工艺不断升级的背景下,理解并遵循这一规律,对提升污水处理系统的稳定性与经济性具有重要意义。