污水絮凝剂的定义及分类与核心作用解析

时间:2025-11-06 16:43:07

来源:

浏览|:114次

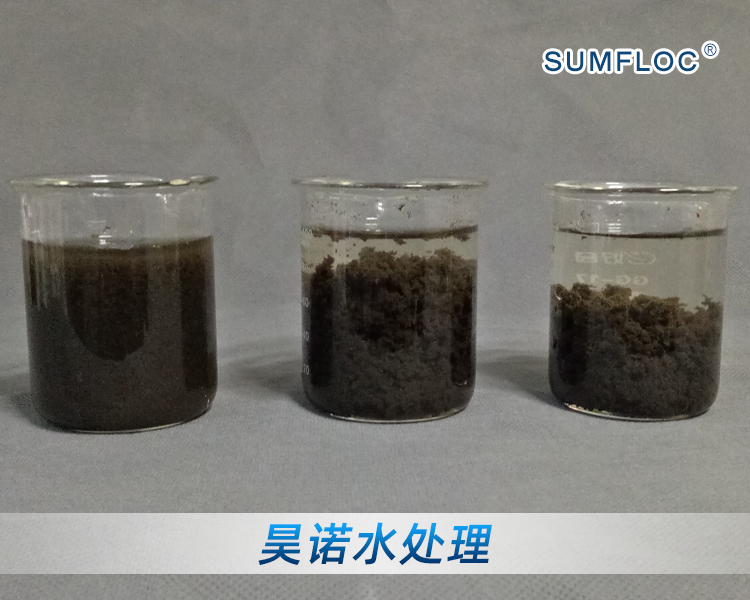

在污水处理行业,污水絮凝剂是一类用于改善水体中悬浮颗粒、胶体物质稳定性,促进其聚集形成易分离絮体的功能性药剂。这类药剂通过特定的化学或物理作用,打破污水中污染物的分散状态,为后续固液分离环节奠定基础,是污水净化流程中不可或缺的关键材料。从成分与作用原理来看,污水絮凝剂可分为无机絮凝剂、有机絮凝剂与复合絮凝剂三大类,不同类型的絮凝剂适配不同水质特点的污水,共同构成了污水处理中灵活有效的污染物去除体系。

无机絮凝剂是应用较早且较为广泛的一类,其主要成分多为铝盐、铁盐及其聚合物,如硫酸铝、聚合氯化铝、三氯化铁等。这类絮凝剂投入污水后,会通过水解反应生成带有正电荷的多核羟基配合物,凭借电荷中和作用与吸附作用,与污水中带负电的悬浮颗粒、胶体物质结合,促使污染物聚集。有机絮凝剂则以高分子聚合物为主,包括阳离子型、阴离子型与非离子型,如聚丙烯酰胺类产品。其分子链上带有大量活性基团,不仅能通过电荷中和稳定污染物颗粒,更能借助长链分子的 “吸附架桥” 作用,将微小颗粒连接成体积更大、结构更紧密的絮体,大幅提升分离效率。复合絮凝剂则结合了无机与有机絮凝剂的优势,通过成分复配优化性能,可应对成分复杂、处理难度高的特种污水,进一步拓宽了絮凝剂的应用场景。

从核心作用来看,污水絮凝剂的功能是破坏污水中污染物的稳定状态。自然状态下,污水中的悬浮颗粒、胶体物质往往因表面带有相同电荷(多为负电荷)而相互排斥,形成稳定的分散体系,难以通过自然沉降或过滤去除。污水絮凝剂通过释放相反电荷的活性成分,快速中和污染物颗粒表面的电荷,消除颗粒间的排斥力,使原本分散的颗粒失去稳定性,为后续聚集创造条件。这一过程是污水净化的基础,只有打破污染物的稳定状态,才能实现污染物的有效分离。

其次,污水絮凝剂能促进污染物聚集形成可分离絮体。在电荷中和的基础上,絮凝剂分子通过吸附作用与颗粒结合,尤其是有机高分子絮凝剂的长链结构,可像 “桥梁” 一样连接多个微小颗粒,逐步形成体积更大、密度更高的絮体。这些絮体不仅沉降速度快,还能在后续处理中(如沉淀池、气浮设备)快速与水体分离,大幅缩短处理时间。同时,絮体在形成过程中还能包裹污水中的部分溶解性有机物、重金属离子等污染物,进一步提升污水净化效果,减少污染物残留。

此外,污水絮凝剂还能提升后续处理工艺的效率与稳定性。在污水处理流程中,絮凝处理通常位于预处理或一级处理阶段,经絮凝剂处理后,污水中的大部分悬浮污染物被去除,水体浊度显著降低,可有效减少后续生化处理单元中微生物的负荷,避免污染物对微生物活性的抑制,保障生化处理效率。同时,絮凝形成的絮体结构稳定,不易在后续过滤、脱水环节破碎,降低了设备堵塞风险,提升了整个污水处理系统的运行稳定性,减少了维护成本。

在实际应用中,污水絮凝剂的选择需结合污水性质灵活调整。例如,处理含高浓度悬浮颗粒的工业废水(如选矿废水、冶金废水)时,常选用无机絮凝剂或复合絮凝剂,利用其强电荷中和能力快速聚集颗粒;处理含胶体物质多、浊度高的市政污水或印染废水时,有机高分子絮凝剂的 “吸附架桥” 作用更能发挥优势,形成易分离的大絮体;而对于成分复杂、含有机物与重金属的综合污水,则需通过复配絮凝剂或联合处理工艺,实现污染物的有效去除。

综上所述,污水絮凝剂作为污水处理的核心药剂,通过电荷中和、吸附架桥等作用,打破污染物稳定状态、促进絮体形成,为后续固液分离提供保障,同时提升整个处理系统的效率与稳定性。随着处理要求的不断提高与污水处理技术的发展,污水絮凝剂也在向有效化、化、多功能化方向升级,为不同类型污水的净化提供更准确、更有效的解决方案,助力水资源循环利用与生态环境保护。