水处理中PAC和PAM的溶液配制技术及投加机制探讨

时间:2025-11-21 15:09:35

来源:

浏览|:98次

在水处理工程中,聚合氯化铝(PAC)与聚丙烯酰胺(PAM)是两类广泛应用的混凝与絮凝药剂。它们常被联合使用于工业废水、生活污水及循环冷却水等处理系统中,以实现悬浮物、胶体及部分溶解性污染物的有效去除。正确掌握其配制方法与合理控制投加量,是确保处理效果稳定、运行经济有效的关键环节。

关于PAC的配制,通常采用固体或液体原液进行稀释。若使用固体产品,需将其缓慢加入搅拌中的清水中,避免一次性大量投入造成结块或溶解不均。配制过程中应保持适度搅拌,使药剂充分分散并水解,形成均匀透明或微浊的溶液。配制用水宜选用清洁、低硬度的水源,以免杂质干扰药效。配制后的PAC溶液不宜长期存放,应在规定时间内使用完毕,以防活性成分降解或沉淀析出。

PAM的配制则更为精细。由于其为高分子聚合物,溶解过程较慢且易形成“鱼眼”(即未溶胶团),因此必须采用低速搅拌,并将干粉均匀撒入水流漩涡处,使其逐步润湿、溶胀并溶解。切忌高速搅拌或直接倾倒,否则会剪断高分子链,降低絮凝性能。阴离子型、阳离子型或非离子型PAM的选择需根据水质特性而定,例如处理带负电荷的胶体颗粒时,阳离子型PAM往往更具优势。配制浓度通常较低,以保证分子链充分伸展,发挥架桥作用。

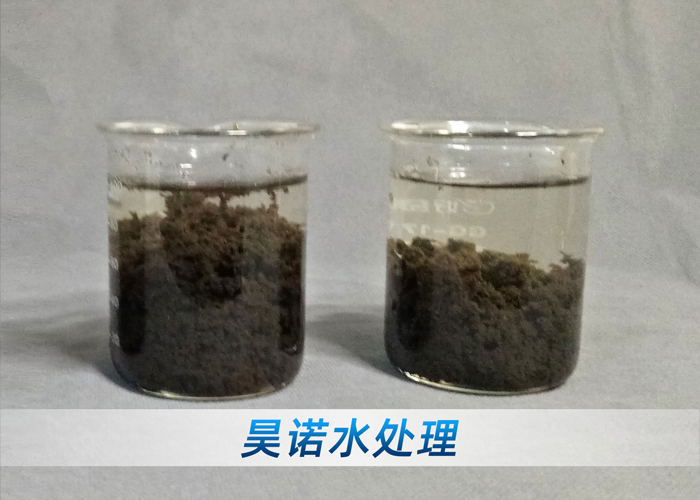

在实际应用中,PAC与PAM常按“先混凝、后絮凝”的顺序协同投加。PAC作为无机混凝剂,主要通过压缩双电层和吸附电中和作用,使水中胶体脱稳并初步聚集;而PAM作为有机高分子絮凝剂,则通过吸附架桥机制将微小絮体连接成大而密实的矾花,便于沉降或上浮分离。两者配合使用可显著提升处理效率,减少药剂总耗量,并改善出水澄清度。

关于用量控制,需遵循“适量、准确、动态调整”的原则。投加量并非越多越好,过量使用PAC可能导致水中铝残留升高,影响出水水质,甚至抑制后续生化处理;而PAM过量则可能引起絮体返浊、粘度过高或产生难以脱水的胶状污泥。反之,投加不足则无法实现有效凝聚,导致处理效果不佳。因此,实际运行中应结合水质变化、处理目标及小试结果,灵活调整投加比例与浓度。

此外,药剂投加点的设置亦至关重要。PAC通常在混合区快速投加,以确保与污水充分接触;PAM则应在絮凝区前端缓慢加入,给予足够时间形成稳定絮体。两者之间需保持适当的时间与空间间隔,避免相互干扰。同时,整个投加系统应配备计量泵、搅拌装置及液位监控,以保障连续、稳定的药剂供给。

综上所述,PAC与PAM的科学配制与合理用量控制,是水处理工艺有效运行的核心要素之一。通过规范操作、准确调控与动态优化,不仅能提升污染物去除效率,还可降低运行成本、减少污染风险,为实现水质达标与资源回用提供坚实技术支撑。在日益严格的处理要求下,深入理解并熟练掌握这两类药剂的应用技术,对水处理从业者而言具有重要的实践意义。